恵比寿日和

2022年

寒気が押し寄せる候ですが、東京は師走日和の一日でした。小春日和とも。

昔は冬枯見といって、今日のようにお天気の良い日にわざわざ枯野見物に出かけたりしたそうです。

確かに枯葉もよく見るとシックでお洒落で、冬ざれた色調は季節感とあいまって味わい深いものがあります。

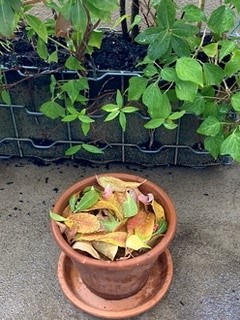

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

立冬から数えて十五日目が小雪。季節が一つ進み、合羽坂テラスも枯れ色が増してきました。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

置き忘れた秋がようやく戻ってきたような秋天のなか、暦ははや冬へ。

暦の上では冬とはいえ、東京では紅葉の見ごろはこれからです。

イロハモミジやガマズミが色づきはじめた合羽坂テラスに、赤蜻蛉が訪れてくれました。

照紅葉、赤蜻蛉、夕焼け小焼け。

こんな都会の真ん中にも、昔ながらの童謡を思い出す景色があります。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

秋天に恵まれた今日の東京。二十四節気は、寒露から、露が凍って霜になる候へと季節が進みました。

合羽坂テラスでも、葉が色づきはじめています。

なかでも赤が際立つのはニシキギです。

名前の通り見事な紅葉を見せる樹で、この時期には紅色の実を結びます。

ニシキギは、面白い樹で、枝に「翼」と呼ばれる板状の張り出しをつくります。

こんなものを苦労してつくるわりには、その目的がよくわからないと聞いたことがあって、そんなところにもなんとなく愛着がわく樹です。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

二十四節気は、秋分を挟んで白露から寒露へ。

草花に白く宿った露が凍って霜になる頃。

朝夕冷える時節とはいえ、ここ数日の急な冷え込みには常ならぬものとを感じます。

ここにも気候変動の影響があるのか、秋晴、秋風、秋の空、そんな爽やかな秋が遠くなってしまったような気がします。

合羽坂テラスでは、ガマズミが艶やかな赤い実を結んでいます。

ガマズミは、春にはレースのような花を咲かせます。

春にも秋にも楽しめて、実は果実酒にも。

里山ユニットに定番の植物です。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

昼と夜の長さが同じに。

夜の長さを感じる季節になりました。

秋の夕暮れ、秋の宵、秋の夜、秋の夜半と、夜の深まりを呼び分けるほど、私たちは秋の夜長に親しんできました。

合羽坂テラスでは、ヤブランやホトトギスの花が咲き、ゴンズイの実が赤い花のような姿を見て見せています。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

秋の月に冴え冴えと照らされて白く光る露を白露(しらつゆ)といいます。

秋の露とお月様は切っても切れない仲のよう。

白露を月露、月の雫とも呼ぶそうです。

朝日が昇ると消えてしまう儚さはどこか日本人の心を捕えるのかもしれません。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

暑さが峠を越す頃。台風の季節でもあります。

秋の気配に調子を合わせるかのように、里山ユニットのヤブランとノシランの花穂が上がってきました。

ヤブランもノシランも常緑の草花で、暑さにも寒さにも乾燥にも強く、株も次第に大きくなります。

冬枯れのなかでも緑の存在感のある植物で、里山ユニットには定番の植物です。

細いしなやかな葉はよく似ていますが、ヤブランは紫の花、実(種)は黒く熟します。ノシランは白い花、実(種)は宝石のラピスラブリーを思わせる美しい青を発色します。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

立秋の初候は「涼風至る」、次候は「寒蟬(ひぐらし)鳴く」です。

カナカナと鳴く蜩(ひぐらし)には、どこか物悲しい夏の終わりの風情が漂います。

それかあらぬか、蜩や法師蝉は秋の季語とされ、寒蟬ともよばれます。

残暑に喘ぐ日々ですが、古歌のように、目にはさやかに見えない秋を、緑陰を抜ける風の中にさがしてみるのもよいかもしれません。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

来客用のお菓子に、合羽坂テラスの里山ユニットの紅葉を添えました。

身近に植物があると、ちょっとおもてなししたい時に助かります。

会社のある合羽坂テラスの近くに玉屋さんという和菓子屋さんがあって、なんと苺大福発祥の店。昭和60年に3代目大角和平さんが発明したそうです。

元祖 いちご(苺)大福 - 東京都・新宿、銀座の和菓子製造、和菓子販売の大角玉屋

https://www.oosumi-tamaya.co.jp/

葡萄や柚など季節の果物が入った大福もあって、これがまたなかなか美味しいのです。

1970年代に建てられた古いマンションをシェアオフィスとして借り受け、みんなで引っ越してきてからはや8年。

今ではこんなに広いスペースは取らないだろうと思うような前庭があって、桜の古木が枝を広げていました。

珍しく、住み込みの管理人さんがいて、そんな昔風が、私たちには心地よかったのです。

ところが、ある時突然住み込みの管理人さんがいなくなり、玄関の扉まではA社、居室はB社、設備はC社、庭は造園会社が年に何回か入る、という風に区分けされ、効率化された管理に変わってしまいました。

特別なことではありません。

マンションの管理ではよくあることです。

けれども、住み込みの管理人さんがいた頃を知る私たちは、そしてちょっとクセがある管理人さんを懐かしく思う私たちは、管理による居心地の違いに驚くことになるのです。

圧倒的に違うのは、建物に対する愛情です。

それは管理項目に表すことができません。管理の項目さえ満たせば管理は滞りなく行われると考えがちですが、人の居心地というのは、そういうことでは満たされないことをあらためて。

その象徴が前庭です。

以前では考えられなかったことですが、いわゆる雑草がボウボウの、荒れた庭になってしまいました。

夏に造園会社が入って雑草を刈ってくれたのですが、経験のある方ならご存知のように、根を残したままの草はかえって勢いを増し、アッと言う間に元通り。

以前は管理人さんが、春先から日々庭に入って、いらない草を抜いていたのです。

「年に何回、何時から何時までの仕事」とは無縁の在り方で。

あまりにボウボウの庭を前に、ついに我らがシェアオフィスのまとめ役の方が立ち上がり、大家さんと交渉して、庭の草取り管理を勝ちとりました。

自分たちで除草することにしたのです。

以前から知る造園ユニットのkiyokazuさんにお願いして、管理の方針をご相談し、プロの手も借りながらお庭の手入れをすることになりました。

久々に爽やかに晴れたある秋の日に、シェアオフィスの有志が集まって、半日除草に勤しみました。

「全部を取ってしまうのではなく、これいいなと思うのは残してよし」

そして大切なのは「作業にしない」こと。

kiyokazuさんの言葉にうなづいて、みんなでいざ草取り!

面白いのは、打ち合わせしなくても、優先的に取る草が同じだったりしたこと。

見る間に変わる庭の景色に、達成感は半端なく、最後はみんなで記念撮影までしてしまう盛り上がりでしたー。

またまた嬉しい続報が届きました!

暑い夏を乗り越え、どんぐりたちは順調に育っているとのこと。

新しい葉の緑が瑞々しいですね。

以前のお便りはこちら

https://www.5baimidori.com/blog/202207-post-345.html

https://www.5baimidori.com/blog/202111-post-324.html

これは、5×緑で林床管理などを応援している栃木の馬頭の森からやってきたギボウシです。

今年は梅雨がありませんでしたね。

6月にいきなりあけて、猛暑に襲われました。

そのはざまに出張に出ておりまして、戻ってみるとギボウシの葉が茶色くなってチリチリにー涙。

急いで水をあげながら、今年の花は諦めねばと思っていました。

が、 猛威を振るう炎帝を耐えて花を咲かせてくれました。

生き物として尊敬します。

土用照りが身体に堪えるこの頃。

暑い昼のさなかに職人が軽く昼寝をすることを三尺寝と呼んだりするそうです。

三尺ほどの狭いスペースにごろりと横になって一休みする光景に、木陰、手ぬぐい、風鈴、麦茶、と夏の風物が重なります。

テラスを訪れる虫たちも葉影に入ってひと涼みです。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

今宵は星祭。七夕の夜です。

星を見上げることも少なくなりましたが、今夜は織姫星を探してみてもよいかもしれません。

よく見るとテラスは花の季節を過ぎ、樹々たちは実を結びはじめています。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

「暑いですね」が挨拶がわりになったようなこの頃。

夏至の間に梅雨が明けるとは、、、です。

合羽坂テラスの里山ユニットの一つには水鉢が入っていまして、この辺りで遊ぶ鳥の姿がとみに増えました。

メジロも一羽。

木陰のプールで涼んでね。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

植物が最も勢いを増す季節。葉影は濃くなり、テラスではエゴノキが実を結びました。

まだまだ梅雨のさなか。鬱陶しい時期ですが、元気な植物を見ていると心は晴れてきます。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

「芒種」の「芒」は「禾(のぎ)」とも訓み、イネ科の植物の穂先の針のような突起を指しているそうです。

田植えの季節でもあり、日増しに梅雨の気配が濃くなる季節。関東は今日梅雨入りしました。

テラスの緑も、若葉から一段緑の深さを増しました。

シモツケの花が咲くのもこの季節です。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

春のはじめは黄色い花、この時季は白い花が増えるように思います。

テイカカズラ、エゴ、バイカウツギ、シロバナヤマブキ、ガマズミ、シャリンバイなどなど。合羽坂のテラスにも白い花々が次々と♪

白い花は新緑に生えて清々しいですが、甘い香りを放つものも多く、虫たちを誘っています。

白い花は萎れはじめると黄色っぽくなるものも多いです。

紫外線まで見えている虫には色の変化がよくわかるので、蜜の多い新鮮な花を選べるようになっているそうですよ!

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

五月晴の下を歩くと童謡の「背くらべ」を思いだします。

合羽坂テラスの背くらべでダントツなのは、イボタノキとホオノキ。

普通はテラスの里山ユニットに、さすがにこんなに大きくなる木は植えませんが、何しろ実験場みたいな場所でもあるので、ここには100を超える色々な植物が植えられています。

なかでもイボタノキは、誰よりも勢いよく、空へ向けてしゅーっと枝を伸ばしていきます。

ちょうどこの時季は花を咲かせていて、虫たちも頻繁にやってきます。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

**********************************************************

先に「背くらべ」になぞらえて投稿した植栽がニセアカシアでは?とのご指摘を受けました。

葉を採取したところ奇数羽状複葉でした。

イボタノキで入れたものが、ニセイボタならぬニセアカシアというお粗末。

ここにお詫びをして訂正いたします。

「どんぐり、2つとも芽が出ました!」と、昨年「どんぐりの実がなりました!」とお便りをくださった方から、嬉しい続報をいただきました。

植木鉢に植えたどんぐりに、ベランダに落ちた葉をかき集めて被せ、さらに風対策でネットをかけて見守っていたとのこと。

暑い夏の盛り、都心の高層マンションのベランダで元気に育っている姿にたくましさを感じます。

高層ビルに囲まれ、強風も吹くけれど、里山ユニットに蝶々やトンボ、蝉、蜂などいろいろな生き物もやってくるそうです。

以前のお便りはこちら

https://www.5baimidori.com/blog/202111-post-324.html

風薫る五月。若葉風、緑風とも。

山も街も緑に染まるようです。

テラスに咲いたニシキギの花に光の粒が弾んでいます。

花は地味で、紅葉や赤い実が美しいニシキギは、秋のイメージが強いですが、新緑が美しいこの時期のニシキギがとても好きです。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

合羽坂テラスの前庭には桜の古木があります。

一葉という里桜で、染井吉野より1週間から10日ほど遅く咲き始め、入学式の頃に満開になります。

穀雨に濡れて散り初めし頃。

ゆく春を惜しむ気持ちと重なります。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

文字通り穀物を育てる雨。

せっせっと水揚げをして若葉を展開したり、花を咲かせたい植物にとってはまさに恵みの雨で、瑞雨や甘雨という表現も、そんなありがたさから生まれたのかもしれません。

一面の菜の花や卯の花の垣根が印象的な季節。

この時期の長雨を菜種梅雨、卯の花腐しなどと呼び習わすのも、この時期の景色をよく表していると思います。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

テラスに咲いた野薔薇一輪。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

昨日東京では桜の開花宣言がありました。

合羽坂テラスでも、若葉が膨らみ瑞々しい緑が枝々を飾っています。

「春分の日」は、昭和23年、終戦間もない頃に「自然をたたえ、生き物を慈しむ日」として国民の祝日に制定されたそうです。

今日を中日に前後3日間が春のお彼岸。

暑さ寒さも彼岸まで、と言いますが、明日は寒が戻って来るようです。

花冷えの一日になりそうです。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

春一番が吹いた今日、雨水から啓蟄へと季節がひとつ歩を進めました。

啓蟄は、土の中で冬籠りしていた虫たちが動き出す候。

テラスの土からもほら。

顔を出したばかりの緑が愛らしく。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

この時期、テラスの里山ユニットに蕗の薹を探します。

淡い緑がひょっこり土から顔を覗かせているのをみつけると、ほっこり嬉しくなるのはどうしたわけでしょう。

春の味でもある蕗の薹。

蕗の薹摘むにはじまる小さかもり 皆川盤水

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

冷たい空気の中にも、春の陽光のきらめきを感じる季節になりました。

先の財団法人ハヤチネンダのオンラインイベントで、「和暦日々是好日」の著者でもある高月美樹さんが、日本の暦は季節の兆しを知るに優れたもの、というお話をされていて、膝を打ちました。

雨水の候は、まさに草木が動き始めるとき。

この頃に降る雨を「木の芽起こし」というそうです。

そろそろ春だよ♪そんな雨の声に、冬の間眠っていた植物たちが目覚め、伸びをする様子が浮かんできます。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

新宿合羽坂に訪れる季節のめぐりをmasacoさんに撮ってもらうようになってはや一年。再び立春が巡ってきました。

都会のこんな小さなテラスにも、季節ごとに本当にたくさんの表情があって、あらためてその豊かさを思います。

立春を過ぎると「春隣」という言葉を耳にするようになります。

理屈では、「夏隣」も「秋隣」もあるはずですが「春隣」はやはり格別。

草木が伸びるように、冬の寒さに縮こまった心と身体がのびやかにひらいて、日差しの温もりにほっとする、そんな春を待ち望む嬉しさがある言葉です。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

合羽坂テラスには、私たちが越してくる前から水仙が植えられていました。

植栽枡の土を入れ替え、植え直してから毎年花を咲かせてくれます。

水仙は「雪中花」とも呼ばれ、厳寒の冴えた空気に清々しい香りを放ちながら咲く姿には、凛とした気品があります。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

世界ではじめて人工の雪をつくったのは日本人だそうです。

雪の結晶づくりに成功した中谷宇吉郎博士は、「雪は天から送られた手紙である」という言葉を残されたとか。

ロマンティックな方だったのでしょうか。

その中谷博士に「冬の華」という著書があります。

思えば、雪華、六花、牡丹雪、風花など、雪を花にたとえる言葉はたくさんありますね。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

寒の入り。

花見、月見は今でもしますが、昔は「枯野見」もあったそうです。

今を盛りの美しさはわかりやすくはありますが、枯れて侘びた冬ざれの野にも美しさがある、ということでましょう。

実際「枯野見」の名所まであったようです。

緑の仕事をしていると、落葉したり、枯れたりすると寂しいと良くいわれますが、以前、冬の風情の綺麗な庭を見て、良い庭というのは冬に美しいのだと感じました。

合羽坂テラスの枯葉はまるで織部か唐津の絵付けのよう。

そういえば織部の名物茶碗に「冬枯」という銘の筒茶碗があります。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

一年で一番昼が短い日。

この日を境に日脚は次第に伸びてくることから、太陽の復活を祝う祭りが世界の各地にあるそうです。

一陽来復。

冬日向のテラスに冬至の日差しが落ちていました。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

公園、商業施設、遊園地。広い屋外空間には「さまざまな人」が集まってきます。

そんな場所の一角に里山の植物を植える嬉しい機会をいただきました。

通りの間にある植栽地は、通行する人のショートカットの場になりがちです。

人が立ち入らないか、そのせいで植物が枯れないか、潅水して濡れた葉っぱが来場者のお召し物を濡してクレームにならないか、虫が来て刺したりしないか、施設管理者の心配はつきません。

そこで、対策は柵を巡らせ、立て看板を立て、という方向になりがちです。

けれども、禁止のメッセージが増えるほど、人の居場所としての風景は荒んでいきます。

さて、件の植栽地。

施工後しばらくして様子を見に行くと、引っこ抜かれた苗が5株ほど転がっていました。

見まわすと、それと思しき子供が2、3人。

しばらく様子を見ていると、まさに的中、嗚呼。

「現行犯」にできるだけ穏やかに声をかけ(心の中ではキャー!やめてー!と叫んでいましたが)、「この子たち(抜かれて転がる苗たちのことです)もここで一生懸命育とうと頑張ってるからいい子いい子してあげてくれる?こんな風に抜かれると死んじゃうから、抜かないで大事にしてね」と声をかけました。

神妙な顔をしてうなづいてくれたけれど。

なるほど「さまざまな人」が来る場は手強い。

管理者の方々の心配が募るのもわかります。

では「植物は抜かないでください」とまた立て札を増やすのか。

あの子たちに必要なのは「そんなことしちゃだめだよ」と声をかける大人の存在ではないか。

そんな考えで頭がくるくるなりながら、とりあえず抜かれた苗たちを植え直しました。

負けずに根をはってね。

最近の記事

- 2025.07.06 田島ヶ原観察記録

2025年11月17日 - 2025.06.08 田島ヶ原観察記録

2025年11月 6日 - 2025.05.17 田島ヶ原観察記録

2025年9月19日 - 2025.04.29 田島ヶ原観察記録

2025年5月14日 - 2025.04.05 田島ヶ原観察記録

2025年4月23日